| Nessa fábula congelante, o foco foi a busca pelo elemento ideal para recriar a imensidão gélida e branca do Polo Norte, em uma quase instalação artística. |

| Dramaturgia | Léo Moita |

| Direção | Eduardo Ramos |

| Assitência de Direção | Juliana Pedrozo |

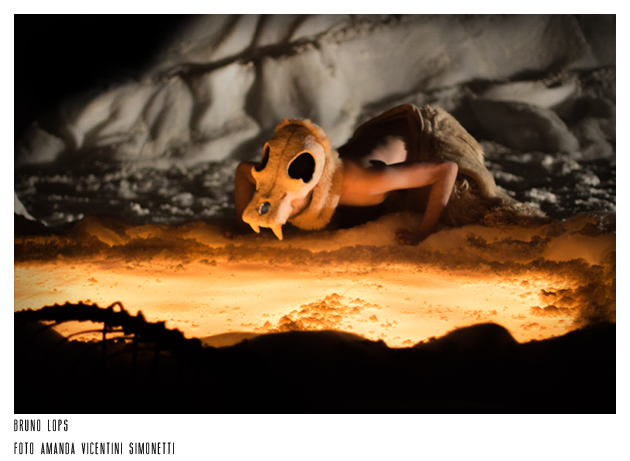

| Elenco | Má Ribeiro, Bruno Lops, Maura Zanatta & Malki Pisang |

| Preparação Vocal | Edith Camargo |

| Preparação Corporal | Airton Rodrigues |

| Iluminação | Beto Bruel |

| Figurino | Eduardo Giacomini |

| Cenografia | Guenia Lemos |

| Cenotécnico | Samuel Amorim |

| Escultura de Foca | Marcio Santos |

| Operador de Luz | Dani Regis |

| Operador de Som | Jo Mistinguett |

| Maquiagem | Marcelino de Mirandha |

| Ilustração | Guga Scharf |

| Design Gráfico | Pablito Kucarz |

| Sonoplastia | Jo Mistinguett |

| Fotos | Amanda Vicentini Simonetti |

| Teaser | Labirinto Produções |

| Assessoria de Imprensa | Luciana Melo |

| Produção | Laura Haddad |

| Asssitência de Direção | Thierry Lumertz & Lorayne Claudino |

| Direção de Produção | Formiga Produtora |

| Captação e Coordenação | Duplo Produções |

| Realização | Setra Companhia de Teatro |

| CONTOS DE NANOOK estreou no Teatro Cleon Jacques, Curitiba, em 2017. Foi indicado ao Prêmio Troféu Gralha Azul por Melhor Cenografia na edição 2016-2017, e ao Prêmio Fenata de Melhor Cenografia na edição 45 2017. | |

|

| Teaser de CONTOS DE NANOOK | ||

| FENATA | Mostra Adulta Competitiva, 45 Edição, Ponta Grossa, 2017 |

| TROFÉU GRALHA AZUL, 2016-2017 (37 Edição) |

| Prêmio de Melhor Iluminação para Beto Bruel |

| Prêmio de Melhor Ator para Mauro Zanatta |

| TROFÉU FENATA, 2017 (45 Edição) |

| Prêmio de Melhor Iluminação para Beto Bruel |

| Prêmio de Melhor Atriz para Má Ribeiro |

| A ESCOTILHA |

| "Contos de Nanook": teatro-instalação |

| Espetáculo difícil e surpreendente da Setra Companhia, "Contos de Nanook" tateia no mundo da vanguarda. |

| Helena Carnieri |

Alerta de spoiler: esse é o tipo de crítica que não consegue fugir de ser descritiva, já que se trata de um espetáculo bastante calcado na visualidade e sonoridade. Sem palavras (em português). Ao entrar desavisado para assistir a Contos de Nanook (em cartaz até 16 de julho no Cleon Jacques), o espectador se depara com uma visão pouco usual hoje em dia. No lugar do cenário minimalista, mais sugestivo do que informativo e comumente usado, encontra um enorme manto de neve, com carcaças aqui e ali e um corpo que jaz no duro gelo. Sentir frio é imediato, independentemente de massa de ar polar chegando à cidade. Está dada a largada para um espetáculo que apela sobretudo aos sentidos. Deixe o intelecto um pouco descansando, sob o risco de se aborrecer. O impacto visual do cenário (Guênia Lemos) é acrescido de sons assustadores, como a respiração de humano ou animal à espreita. Tudo somado forma uma instalação que poderia ser um diorama de museu de história natural. Mas aos poucos tem lugar a performance associada a essa visão de outro mundo. Temos uma releitura do que seria a vida dos índios inuítes num tempo indefinido, num confronto pela sobrevivência. Nos encontramos com a população indígena do Polo Norte, conhecida como esquimó, numa cena poética e lenta que traz pensamentos não antropológicos, mas humanos. O relato em linhas gerais promove o encontro de um inuíte (Mauro Zanatta) e uma menina (Má Ribeiro), que passam a dividir a luta pela sobrevivência num inverno extremamente rigoroso (estamos falando de frio no Polo Norte, veja bem). Um urso polar (Bruno Lops) completa a tríade e dispara o clímax. Os sons e palavras que remetem à cultura inuíte foram pesquisados e trabalhados de forma a compor a dramaturgia sonora do espetáculo, que não tem palavras (em português). O trabalho de corpo é ampliado pela presença da bailarina Malki Pinsag (que já havia roubado a cena em Guernica). Sua movimentação, ora sozinha, ora em parceria com Bruno, transformam a peça de instalação num show para os sentidos. |