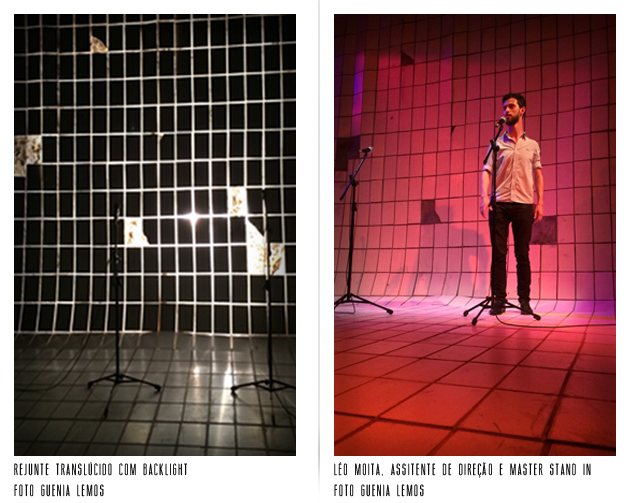

| Um fundo infinito azulejado. Azulejos sujos e quebrados mostram o desgaste provocado pelo tempo, assim como o desgaste se faz presente nas relações humanas que transitam por esse espaço. O rejunte, que aparenta ser opaco, permite o vazamento de luz por trás da cortina de azulejos em momentos específicos do espetáculo. |

| Dramaturgia | Mariana Mello |

| Direção | Eduardo Ramos |

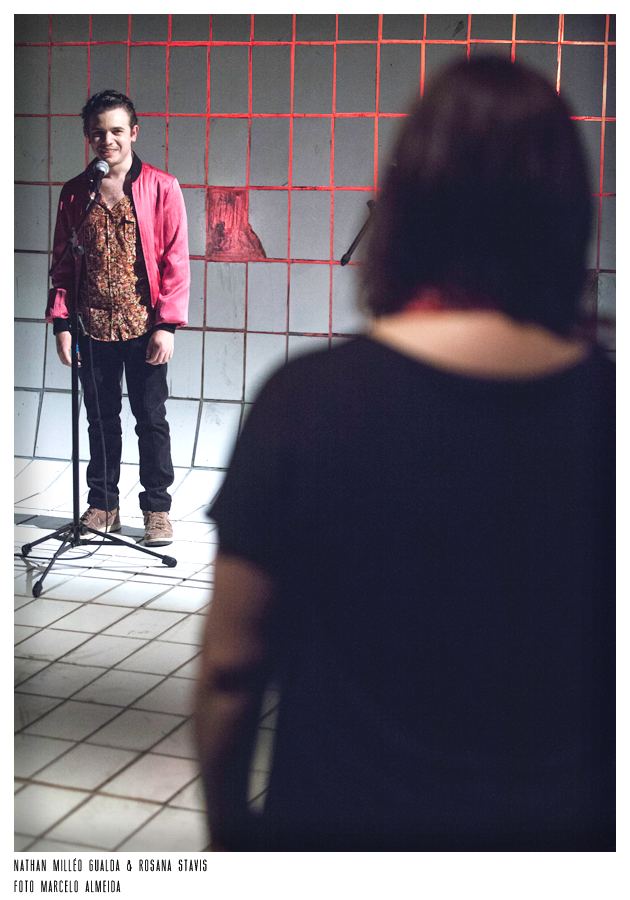

| Elenco | Guenia Lemos, Nathan Milléo Gualda & Rosana Stavis |

| Direção de Produção | Juliana Pedrozo |

| Assistência de Direção | Léo Moita |

| Iluminação | Lucri Reggiani |

| Figurino | Amábilis de Jesus |

| Cenário | Guenia Lemos |

| Cenotécnico | Leonardo Goulart |

| Design Gráfico | Guga Scharf |

| Sonoplastia | Edith Camargo & Eduardo Ramos |

| Fotos | Marcelo Almeida & Gean Ferronatto |

| Gravação Musical | Franco Gevaerd / Take Five |

| Vídeos | Trópico Filmes |

| Produção | Formiga Produtora |

| Realização | Setra Companhia de Teatro |

| MOMMY estreou no encerramento da Mostra Drama_1 da Cia Bife Seco, Teatro Novelas Curitibanas, Curitiba, em 2015. | |

| GAZETA DO POVO |

| “Mommy” e “Artista de Fuga” dão gás ao teatro de Curitiba |

| Espetáculos que encerraram temporada do ano na cidade surpreenderam pela qualidade e uso dos recursos contemporâneos |

| Helena Carnieri |

Depois de um ano de El Niño para as artes cênicas, Curitiba viu duas boas estreias quase na virada do calendário. Quem perdeu pode ficar de olho no possível retorno, durante o Festival de Teatro, de “Mommy” e “Artista de Fuga”. Em ambas atuou a veterana atriz Rosana Stavis, e nas duas se usou com criatividade recursos já tradicionais do contemporâneo. “Mommy” encerrou uma mostra organizada pela Companhia de Bife Seco para estimular a escrita para teatro na cidade, após outras três criações inéditas apresentadas no Novelas Curitibanas. Em cena, além de Rosana, estavam Nathan Milléo Gualda e Guenia Lemos, que também assina o interessante cenário. Um ofuscante branco é criado por azulejos que correm do piso ao teto, numa limitada porção do palco, com fundo infinito (veja a foto acima). De acordo com a luz utilizada, o rejunte pode parecer opaco ou translúcido, vazando luzes por trás da estrutura: surpresa. O clima é de aconchego: as entradas e saídas dos atores promovem certa interação com a plateia de formas inusitadas, como quando objetos são entregues a um ou outro espectador sem que se explique para quê. Cenas depois, os pobres são repreendidos por terem passado aquilo adiante. Boa sacada do diretor Eduardo Ramos. Três microfones de pedestal para três atores, no que poderia ser mais uma vez em que o teatro contemporâneo utiliza microfones em momentos de suspensão da realidade. Aqui, porém, esses momentos são entremeados por cenas de caraoquê que se encaixam na narrativa – e ainda dão a rara oportunidade de ouvir Rosana Stavis, excelente cantora, desafinar de propósito. Na trama criada por Mariana Mello, delineia-se uma história – o que não é regra no teatro contemporâneo. Uma mãe (Rosana) e um filho (Nathan) parecem viver um para o outro, numa relação simbiótica dessas que todo mundo conhece, de amor e ódio. Os buracos negros do passado e as tensões do presente ficam explícitos quando eles se veem objeto de interesse de uma visitante, que vai com frequência à casa e tenta absorver aquela nova vida, sem contudo revelar muito de si (Guenia Lemos faz essa personagem num louvável trabalho de construção, distante do registro diferente, quase canastrão, que desenvolve em espetáculos da companhia Vigor Mortis). O fato de haver uma vida por trás dos personagens da qual ganhamos vislumbres acaba, porém, terminando em corte seco, como se não houvesse tempo para desenvolver a história até onde ela poderia ir. Não que um final aberto seja indesejado. Nesse caso, talvez coubesse fechá-lo um pouco mais. |

| (continuação da matéria sobre espetáculo "Artista de Fuga") |

| CONVIDADA PELA MOSTRA DRAMA_1 |

| Reiterados embates / Embates reiterados: Sobre “Mommy”, da Setra Companhia de Teatro |

| Francisco Mallmann |

A inspiração da peça “Mommy”, da Setra Companhia de Teatro, o último trabalho apresentado na Mostra Drama_1, realizada pela BifeSeco, é o filme homônimo de Xavier Dolan, jovem cineasta canadense. “Noisy”, disse A. O. Scott no “The New York Times”. No “Libération”, Gerard Lefourt chamou de “irrationnel”. “Insufrible” foi como adjetivou Tommas Koch, no “El País”. Na “Folha de S. Paulo” Cássio Starling caracterizou como “ególotra” ¹. São essas algumas das palavras utilizadas para falar de Xavier Dolan e seu filme que, embora não tenha sido nomeado em nenhuma outra língua que não o inglês, denota em seu título a forma carinhosa e infantil de se chamar uma “mãe”, aqui, irônicamente utilizada para retratar uma conflituosa relação. O cineasta tem 26 anos e cinco filmes – quatro deles estreados em Cannes e um em Veneza. É o enfant terrible do cinema canadense. Foi comparado a Pedro Almodóvar, em sua primeira fase, por conta da proximidade que tem com temáticas que envolvem a sexualidade e também pela tentativa de construção/consolidação de uma “assinatura estética”. Estaria Dolan querendo alcançar o lugar das adjetivações? Foi acusado de ser uma fraude, um garoto ingênuo, incapaz de ser considerado um cineasta, dada a tamanha carência infantil. “Mais um caso de jovem talentoso proclamado autor antes mesmo de construir uma obra”, disseram. Foi chamado de pedante, arrogante e todos os sinônimos que aí cabem. Disseram que era um gênio, a promessa da nova geração, um grande artista. Dolan agrada com a mesma facilidade com que provoca veementes reprovações. Tem um público cativo que acompanha suas experimentações visuais e suas abordagens temáticas de um universo hype-gay-fashion estetizado, feito de pequenas-grandes-transgressões – dentre as quais figuram os conflitos familiares, os cigarros ininterruptos e uma ideia de marginalidade articulada ao redor de comportamentos supostamente desviados e combativos – há sempre um quê de “kitsch”, há sempre um quê de “decadance-avec-elegance”. Foi ele quem disse que não vê “sentido em rodar filmes sobre perdedores”, que faz cinema “para amar e ser amado” e que não se sente “nem jovem e nem velho”. Dolan já se autointitulou, em mais de uma entrevista, como uma voz de sua geração, que se pretende internacional porque lança uma mensagem de “esperança” dirigida às pessoas de sua idade. Ele faz questão de não passar despercebido – adora os holofotes e não admite que sua própria imagem se afaste dos filmes que faz. Deixou de atuar em apenas dois deles e há quem diga que o jovem realizador ama mais o espelho do que o cinema, o que estaria refletido nas narrativas que constrói, cheias de vaidade e narcisismo, nas quais estão estampadas suas próprias feições – “There’s something a little vain about any film that keeps trying to insist its characters are Too Full Of Life for a conventional happy ending. Vain? Dolan? Always”², disse Tim Robin no “The Telegraph”. A juventude, a homossexualidade e os elementos que mobiliza em seus filmes, fizeram com que Dolan fosse reconhecido e alcançasse lugares tais como o de porta-voz da comunidade jovem LGBTT de seu país e um realizador “pop, but not so pop”. O seu mais recente trabalho foi a gravação do clipe da cantora Adele, que além de reconhecimento lhe causou incômodos tais como a necessidade de responder “por que utilizar um telefone celular antiquado no clipe?”. “Porque não quero ter a impressão de estar gravando um comercial”, ele disse – ainda que tudo isso faça parte de uma super-estrutura que rende números acima do pronunciável. Em “Mommy”, cujo elenco é formado por Anne Dorval, Antoine- Oliver Pilon e Suzanne Clément, duas características do cineasta surgem com bastante intensidade, ainda que de maneira relativamente distanciada dos filmes anteriores: A primeira delas, a pesquisa sonora, reúne Oasis, Dido, Céline Dion e Andrea Bocelli, marca o ritmo do filme e protagoniza a narrativa tanto quanto as personagens. A segunda, contempla as relações familiares e interpessoais complexificadas por um aprofundamento emocional, sentimental e histérico – não em um sentido negativo, propriamente, mas como uma constatação que indica uma escolha intencional de tom para narrar essa história “radiante, sobre amor, valor e amizade”, nas palavras de Dolan. Esses dois pontos parecem ser também um recorte da peça em questão, tanto em estímulo como em recurso, propriamente. Dessa forma, estão registradas as informações que me interessam para escrever sobre a peça, dirigida por Eduardo Ramos. O meu primeiro ímpeto era o de escrever tentando estabelecer o mínimo de comparações possíveis com a obra cinematográfica, respeitando o fato de que se trata de uma inspiração, no entanto, a própria peça, apresentada no Novelas Curitibanas, me pareceu ser resultado de uma concepção não tão clara do lugar em que a “inspiração” está e a maneira com que ela se dá, exatamente – isso explica a minha longa introdução acerca da figura Dolan e seu trabalho. A sinopse da peça é, talvez obviamente, muito semelhante à do filme, e diz: “Um adolescente com distúrbios emocionais é expulso de uma instituição educacional e volta a morar com a mãe. Apesar dos desvios de comportamento do filho, ela se divide entre a convivência extremamente difícil e a necessidade de procurar um emprego em uma idade já avançada. Uma terceira personagem aparece e influencia diretamente a relação dos dois chegando a lugares irreversíveis”³. As relações são as mesmas: uma mãe e um filho se reencontram e, na tentativa de estabelecer uma rotina e uma convivência harmônica, se veem surpreendidos com a presença de uma vizinha. Há um esforço para que todos os agentes soem conturbados – “não há ninguém saudável” parece ser o lema central. Na versão dos palcos o elenco é composto por Guenia Lemos, Nathan Milléo Gualda e Rosana Stavis que são, respectivamente, a vizinha, o filho e a mãe. A dramaturgia, de Mariana Mello, parece tornar visível aquilo que existe por debaixo da obra cinematográfica, parece evocar as sensibilidades que não são explicitadas diretamente no filme – há construções de imagens, espaços e vivências não revelados na obra primeira que fazem surgir discursos correlatos, frutos de uma produção analítica que ora privilegia textos confessionais, ora adota formatos que propõem distanciamento. No entanto, esse caráter interpretativo não é capaz de se sobrepor e superar a impressão de que algumas cenas, tais como a briga em um karaokê (ou ainda a própria presença do karaokê), são “simplesmente” transpostas para o palco – uma situação que, ao mesmo tempo, pouco importa, se pensarmos que a singularidade do espaço de criação e apresentação é impossível de se comparar e se repetir, e um fato importante se formos centralizar a discussão na inventividade artística e nas questões que envolvem a transposição de uma linguagem a outra. Há uma aproximação das visualidades dos dois materiais (filme e peça) em proporções e espacialidades distintas, dada a natureza da manifestação artística. As escolhas que Eduardo Ramos faz parecem criar “outra versão” sem que isso seja, no entanto, possível. As associações simples, tais como a que Dolan apresenta quando, por exemplo, decide fazer com que o quadro seja aberto e dê lugar a outras proporções, em uma cena que indica “liberdade”, se manifesta também na direção do espetáculo. Estão ali as referências musicais, aos montes. Está no cenário o ar decadente que o tempo e a ação humana produzem (é necessário registrar que foram dois os primorosos cenários assinados por Guenia Lemos na programação da Mostra Drama_1, este e o da peça “T³”, da Súbita Companhia de Teatro”). Estão corporificados, quase como cópia, os trejeitos da tríade da narrativa fílmica. Está ali a euforia ébria e a melancolia estridente. O elemento estranho, a mulher-do-outro-lado-da-rua tem as mesmas frases entrecortadas pelo riso nervoso, os mesmos gestos que não se concluem, a mesma hesitação que parece conter os nervos. O filho carrega a mesma sensualidade juvenil, uma certa coragem, uma força de quem nada teme. A mãe é a mesma figura que parece sentir um amor assustadoramente grande, no qual cabe, inclusive, o ódio – é a mesma mulher que luta e desiste, nas mesmas proporções. O interessante é a forma com que a peça cria constantes acordos entre aquilo que é primeiramente pensado – “esse menino é bem mal-educado” – e, depois, a percepção de que a simplicidade não é algo que se faz presente, necessariamente – “talvez ninguém esteja certo nessa história”. Se são todos loucos, não há loucura, alguém há de dizer. Se todos estão conturbados, quem há de apontar as possíveis saídas? Me agrada pensar que a narrativa criada no teatro pode indicar caminhos que coloquem em pauta questões tais como a da constante culpabilização da mulher, a patologização da mente, os estreitos limites entre ser conivente e estar enganado e uma ideia de mãe que atenta contra as liberdades da mulher e se faz estereótipo, muitas vezes falso e incoerente. São esses os elementos que, por serem trabalhados em um palco, com as especificidades que somente o teatro oferece, são capazes de ampliar os limites e as visões dessa história, em um movimento que não somente reproduza, mas que expanda. A inversão da Fábula, por exemplo, tem importante espaço na montagem, propondo significados muito interessantes – estão instaurando um espaço em que “o era uma vez” e a “moral da história” são, de vez, afastados da subjetividade humana? As sensações e as emoções dessas três figuras que se apresentam em nossa frente não parecem caber em uma exposição ultrapassada de uma história que insiste em terminar com um ensinamento e começar com uma não-personificação. A subjetividade, o que permite ao indivíduo ser algo irrepetível, totalmente único, é reinvindicada por pessoas que parecem achatadas em um modelo que reduz e é negado. Não há nenhum clichê, a não ser este: a tentativa de não o ser. A impressão é a de que esses são indivíduos que não podem estar retratados em nenhum outro lugar que não suas próprias histórias, contadas por eles mesmos ao microfone – talvez eles saibam que, não importa quantas vezes e de quantas maneiras essa “anti-família” seja encaixada em qualquer diagnóstico, ser vai além da palavra. |

| Francisco Mallmann é formado em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo (PUCPR) e Bacharelado em Artes Cênicas (FAP). Atualmente especializa-se em Antropologia Cultural (PUCPR) e é mestrando em Filosofia (PUCPR). Mantém a coluna semanal Intersecção, sobre teatro curitibano, no portal de cultura A Escotilha. Escreve sobre a Mostra Drama_1 a convite da produção. |